子どもを叱るのは難しくて、気がつくと私は怒っている。3人の中でも、特に長男は、行動の幼さや物の管理の悪さがきっかけにとなり、さらに、黙って話を聞き続けている神妙さが私の怒りを助長させ、延々と怒られ続けることがしばしばある。

私は、自分でも呆れるほどの勢いで、理路整然と欠点を並べ立て、

「直してくれなくちゃ困る。」と責める。

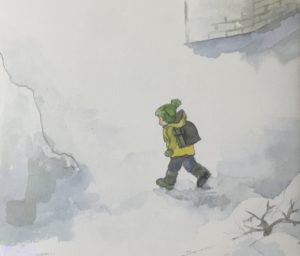

うつむいて黙って聞いていて、時々うなずいている彼は、どっぷりと落ち込み、涙も出ない。「完膚なきまでに打ちのめされている。」とは、こういうことだろう。

ひと通り言い終わる頃にやっと私も我に返り、長男のしょんぼりした姿に、今度は後悔が始まる。

「しまった、言い過ぎた。」

このまま彼を突き放すわけにはいかない。どんなときにも分かっておいてもらいたいことがある。ここで、念を押しておかなければ…。

「今、おまえの悪いところをたくさん言ったけど、お母さんが嫌なのは、その悪いところだけだからね。おまえのことはいつだって大好きだから、それは何も心配しなくていいからね。」

長男の目から、初めて涙がはらはらとこぼれ落ちる。頭をかきなでて謝りながら、

「この子の心に届いたのは、今の言葉だけだったろう。」と思う。

案の定、その日に指摘した欠点たちは、二、三日影を潜めた後、またすぐに顔を出し始める。

しかし、こんな私を思いやってくれる優しい気持ちは、いつだって心に留まっていて、事あるごとに助けに出て来てくれる。

何度指摘しても直らない、長男の“悪い癖”。

何度息子の涙を見ても、また繰り返してしまう私の“怒り癖”。

簡単に治らないのも無理はない。「懲りない性分」は、血のせいらしい。

エッセイ集「これはきっとあなたの記憶」(2004年)より

*加筆しました