間引きまでして、一つひとつを楽しもうと育てて来たコキアでしたが (関連 縮図 )、個体差が大きくてヤキモキした末に…

4人ひと組のグループ活動をさせてみることにしました

土を替えたのが良かったのか、お互いに支え合えるようになったからか、それ以降は、毎日見るのが楽しみなくらい順調に育っています

4本それぞれが好き勝手な向きに伸びて、丸い形づくりに役立っているようでもあります

芯に、ちゃんと真っ直ぐ上へ伸びる役のリーダーがいることも欠かせません

植物って、ホントに面白いなぁ…

間引きまでして、一つひとつを楽しもうと育てて来たコキアでしたが (関連 縮図 )、個体差が大きくてヤキモキした末に…

4人ひと組のグループ活動をさせてみることにしました

土を替えたのが良かったのか、お互いに支え合えるようになったからか、それ以降は、毎日見るのが楽しみなくらい順調に育っています

4本それぞれが好き勝手な向きに伸びて、丸い形づくりに役立っているようでもあります

芯に、ちゃんと真っ直ぐ上へ伸びる役のリーダーがいることも欠かせません

植物って、ホントに面白いなぁ…

夏至が過ぎました

太陽の高度が南の地平から78度(横浜市)と一番高くなるのに、毎年梅雨時で実感できる年はなかなかありません

今年の21日もしかり、でした

ところが、今日はどうでしょう!

真っ青な空を、首が痛くなるほど見上げたら…

眩しくて、とても正視はできませんが、逃げ場を失うくらいの高みから、ギラギラと照りつける太陽を味わうことができました

私のこだわりから、日の出は13日頃をピークにじわじわと遅くなり始めていること、日没は、29日が一番遅くなることを付け加えます

真北を中心に東と西にそれぞれ最高60.1度の位置まで動いて出入りする太陽(これも横浜市が基準)に、北極の白夜まで想像してワクワクが止まりません

(関連 北面を照らす陽 )

ちなみに北海道を調べたら、札幌市で真北から56.1度でした

この時季は、7時半でも、無灯火で運転できたことを思い出します

油断しないで見ていてくれないと、ひねくれちゃうよー

まさしく、そんな感じです

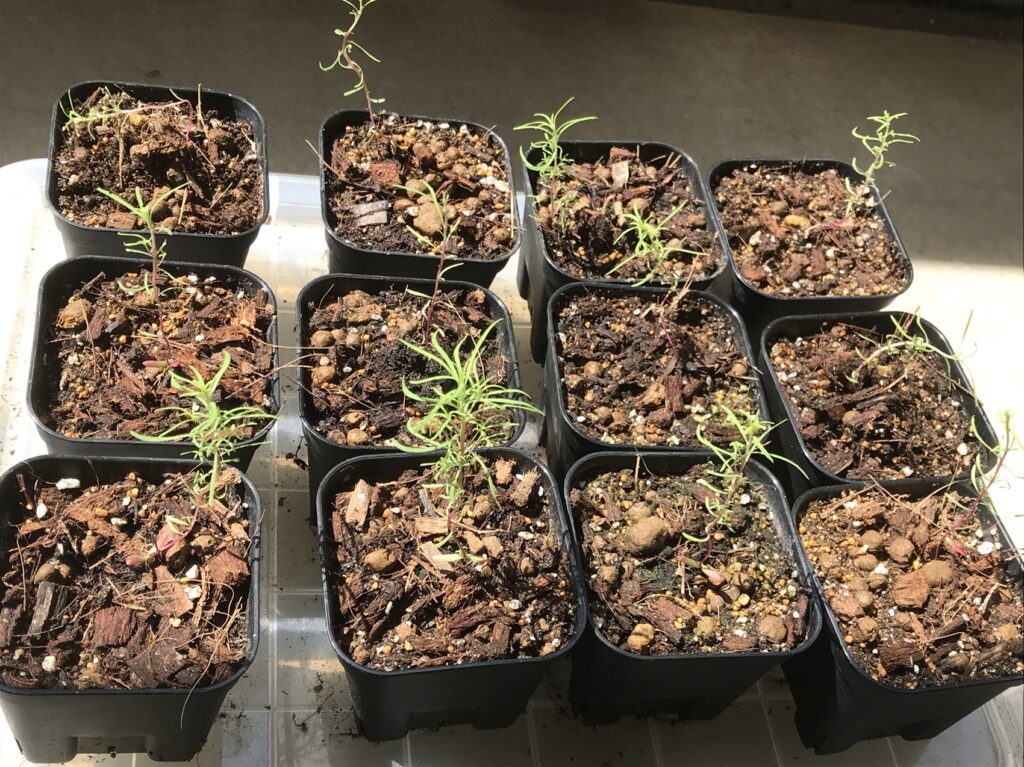

12本のコキアは、素直で順調な株と、どこで挫けたのか、絶賛迷走中なのと、この幼さで、もう明暗が分かれてきました

全部が順調だなぁと、思える瞬間はありません

太陽の光と重力とに逆らわず、上へ上へと伸びるだけかと思いきや、様々な要因があってこのようなことになってしまうのでしょう

三人の子どもたちを育てているときも、そうだったなぁと思い返します

みんな順調!と思えた瞬間なんて、長女が小学校に通っていた頃までで、年に数回はあったかな…

この年になっても、子どもたちに関する心配は絶えないし、加えて高齢化する両親のことは常に心配だし、姉や甥っ子、姪っ子のことで手を貸せないかと焦りを感じる日もあります

人生の縮図(?)のような12本は、外で自生しているものよりは随分育ちが遅いようですが、秋までにどこまで楽しませてくれるのか、他と比べることなく見守っていくつもりです

*種は、 縁切り上手で、カマキリが乗っていた自生のコキアから、頃合いを見ていただきました。