宝物

やっと涼しくなり始めた10月の夜に、北海道の実家から電話があった。祖父が亡くなった。

おどろかなかった。少しほっとしたような気持ちもした。これでやっと、苦しまなくて良くなったんだと。

夏に、容態が悪くなったとの知らせを聞いて会いに行った。病院のベッドの上で、天井を見上げたまま、誰の声にも反応しなかった。時々発作的にうめき声を上げて、宙をまさぐるように手を動かし、何かをつかもうとしていた。

誰の前でも、照れひとつ見せずに「宝物」だと自慢していた私が、すぐ脇にいて手を握っているのに、その目に映ることはなかったのだった。

大切なものを忘れ、苦痛にもがいている姿は見ていられず、そこまでして生きていなければいけないのかと思った。

夜、横になって、まだ「宝物」だった頃のことを思い出してみる。

祖父のあぐらの真ん中の窪みは私の特等席だった。ソファーに座るときも、隣にぴったりとくっついていた。当然、一緒に寝ていた。

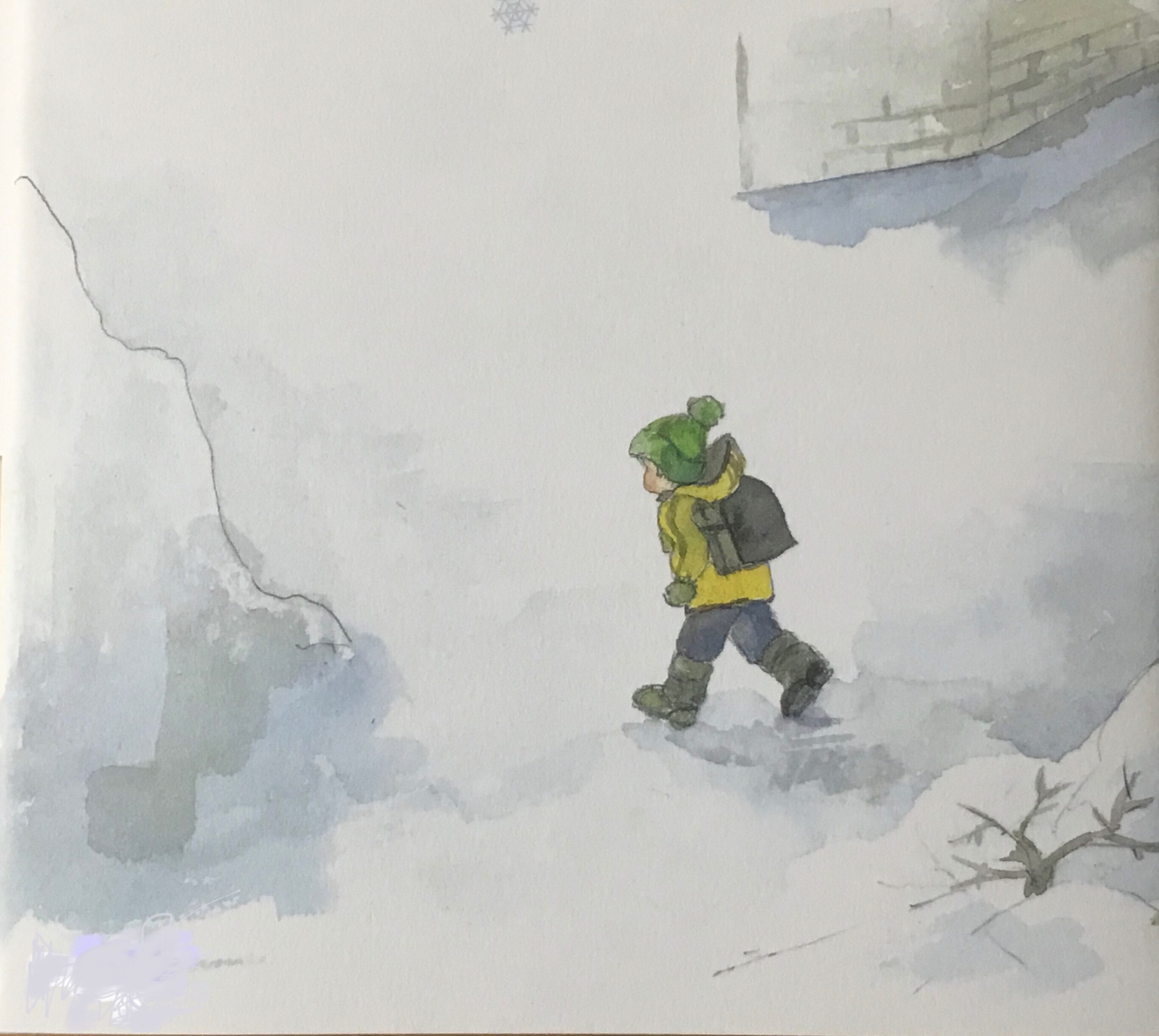

冬の寒い日に、冷え切った布団の中で震えていると、冷たくなった私の足を引っ張って自分の太腿にくっつけて、「あったかいか。」と言った。

あの温もりがなくなってしまったのか…。

人が生きている価値って、温かいっていうことなのかな。

大切な思い出を忘れてしまった人、自分のこともできなくなった人に、それでも生きていて欲しいと願う気持ちは、その人の温もりへの愛着なのかな。

葬儀に駆けつけられず、あの温もりのなくなった体に触れることもできなかった私は、中途半端な喪失感のまま、まだ泣くこともできずにいる。

2002.10